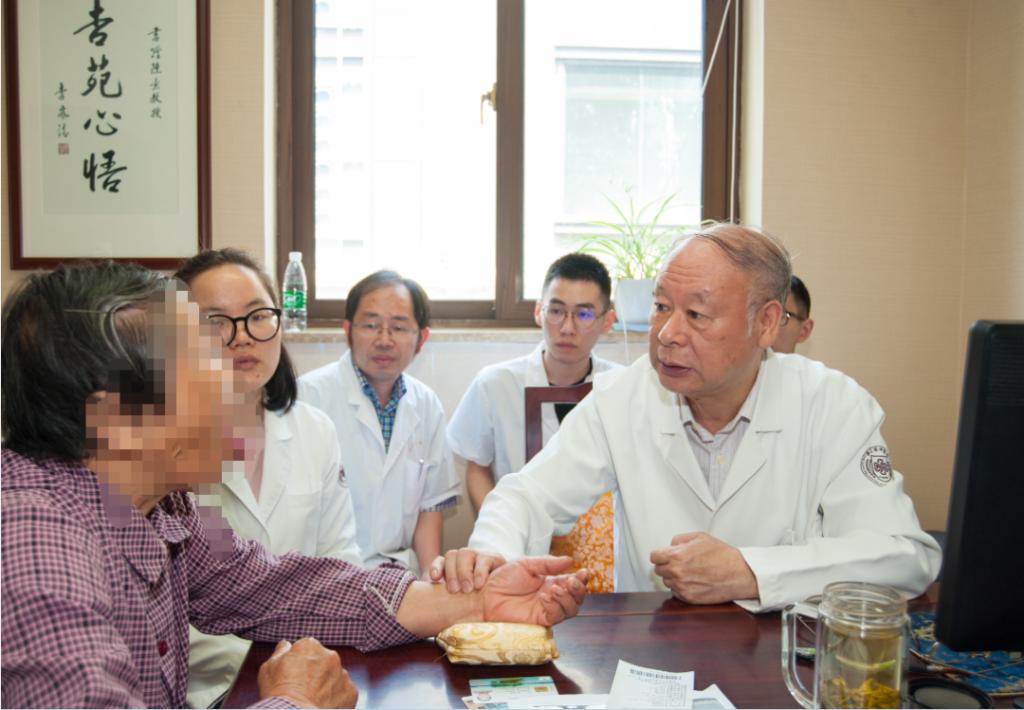

近日,浙江省“仁心仁术奖”公布,全国名中医、浙江省中医院主任中医师陈意获评医师终生成就奖。

全国名中医陈意在60余载行医路上始终抱定这个信念:养生先养气,治病先调气。从5岁被药铺里的起死回生所震撼,到耄耋之年仍躬身临床,他把《黄帝内经》“百病皆生于气”的古训,淬炼成“调气以平为期”的独到心法。

循着这位“调气派”大家的足迹,一探气机升降出入的奥秘,学会在快节奏的现代生活里,用一缕和畅的“正气”为自己筑起百病不侵的长城。

“气者,人之根本也”,《黄帝内经》中的这一论述强调了气之于人体的不可或缺性。在中医理论体系中,“气”被视为生命基石,不仅是人体能量的源泉,更是调节身体机能的关键。正所谓“人活一口气”,气的充足与顺畅,对于预防疾病、维持健康至关重要。然而,在现代社会,随着生活节奏加快、心理压力增大,气机不畅的情况愈发普遍。因此,养气应为现代人养生保健的首要任务。

陈意出生于1945年,浙江杭州人,他的中医之路可追溯至幼年。5岁时,陈意开始步入学堂念书,放学后爱四处跑着玩,后来却总驻足于家附近一药堂前。看着不少重病患者被担架抬进门,几经诊治后笑着登门道谢,小小的陈意开始惊叹于中医的神奇,心底也默默埋下了学医的种子。

16岁,正值国家落实中医政策,陈意拜师外祖父的世交李志铭先生,就此开启了中医生涯。晚上记背中医典籍、白天随师看病问诊、午间研究药铺处方,如此数年,陈意逐渐积累了深厚的中医理论知识和实践经验。其间,陈意还参加了“杭州市中医班”系统学习中医,四年学满毕业后,从基层医生开始做起,凭借扎实的功底和不懈的努力,一步步成长为浙江省名中医、浙江省国医名师,最终摘获全国名中医桂冠。

从医60余年,陈意博采众家之长,形成了自己独特的诊疗风格。在长期临证实践中,他最为强调“调气以平为期”的理念,甚至自谓“调气派”,主张在临证诊疾、遣药组方时,要注重通过调理气机恢复人体阴阳平衡。

说到气,很多人会想到人类赖以生存的空气、氧气,但实际上,中医所言之气,不仅指物理学概念上的气,还是构成人体的最基本物质,正如《黄帝内经》所言,“天地合气,命之曰人”。气的运动称为气机,包含升、降、出、入等多种形式。中医认为,“百病皆生于气”,无论是外感六淫之邪,还是内伤情志之郁,都是由气而起。一旦气机运行失常,将逐步影响血液、津液、经络、脏腑,进而导致人体机能紊乱、五脏失调,最终产生种种病变。例如,肝气郁结就经常诱发乳腺增生、甲状腺结节、消化系统肿瘤等。

“随着时代发展、气候变化以及人们生活方式的改变,现代人的疾病谱也发生了很大变化。过去,人们吃不饱、穿不暖,生病多是因为饥寒交迫、气血亏虚。现代社会物质极大丰富,快速发展的同时却让人们的精神蒙上了阴影,很多人因压力大、气机不畅而生病。”陈意说,以胃脘痛(上腹疼痛不适的症状)为例,临床患者中肝胃气滞者占大多数,气滞的罪魁就是气机不畅。此外,生活中常见的胸闷气短、便秘、烦躁、失眠、头痛、肢体麻木等健康问题,也多与气机有关。可以说,气机顺畅与否是关乎现代人病之起、证之治、疾之愈的重要问题。

气机失调会让全身遭殃,调气应为中医治病的重要原则。陈意表示,调气不仅仅是狭义的理气,还包括多种方向,或升或降、或固或泄、或出或入,比如解表以透气、和中以调气、吐下以畅气、补益以生气、消导以散气等,需结合患者体质灵活选用。具体到临床中,陈意有如下调气心得。

调护胃气,治四时百病。中医有云:“四时百病,胃气为本。”脾胃同居中焦,是气血之海、后天生化之源,在诸多调理人体气机的方法中,陈意特别重视中焦气机的通畅,强调疏肝气、健脾气、和胃气。他指出,现代人长期高油高盐、过量饮食,不良生活习惯也很多,时间久了容易肝失疏泄、肝气郁滞,严重者甚至有肝胃不和、肝脾不调证候。一般来说,肝疏泄有度,就能脾胃升降适宜、运化正常;反之,脾失健运、胃气呆滞,就会酿成多种疾病。因此,临证时,无论治疗何种疾病,陈意总会加入疏肝和胃、调畅气机的药物。他所用的调气之品有疏、行、清、灵之分。疏者,以柴胡、香附、郁金、佛手为代表,旨在轻疏肝气,体质偏寒的患者可加用高良姜、桂枝;行者,以木香、枳壳、元胡、姜半夏、砂仁、蔻仁、煅瓦楞子为代表,重在运中降气;清者,以蒲公英、红藤、青蒿、黄连、丹参为代表,用于中焦壅(yōng)热;灵者,以气淡味清之花为主,如绿梅花、川朴花、佛手花、扁豆花等,这些药物芳香悦脾、灵动养阴,有和胃之功。上述药物合理配伍,使肝得疏泄、脾运胃纳,就能调和气机而消百病。

畅通真气,解情志失调。中医历来重视精神心理因素对疾病的影响,《黄帝内经》中有“精神内守,病安从来”之说;宋代医家陈无择更是将“七情内伤”视为致病的关键因素;现代医学也采用“生物—心理—社会医学”模式,强调精神对身体健康的深远影响。清代曹庭栋在《老老恒言》中说道,养静为摄生首务。也就是说,精神情志保持淡泊宁静的状态,真气内守,才能达到心神安宁的目的。然而,现代社会节奏快,在多重压力下,人们的情绪时常受到“重创”,七情长期处于“跌宕起伏”状态下,就会伤及内脏,即怒伤肝、喜伤心、思伤脾、忧悲伤肺、惊恐伤肾。这些情绪波动不仅会让人心烦意乱,还会干扰脏腑气机,继而诱发焦虑、抑郁、眩晕、高血压、冠心病、乳腺癌、肝癌等疾病。

因此,陈意认为,医生在治病时,要善用疏肝解郁、调畅气机的药物,帮助患者畅通真气、疏解精神情志之困。此外,他还倡导患者学会“移情易性”,尽量做到“恬惔虚无,真气从之”,通过转移注意力、培养平和心态,减少或消除不良情绪对身体的影响。

恢复阳气,止湿邪阻滞。在六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)之邪中,湿邪其黏腻重浊,因此最难驱除。湿邪致病有多种形式,或为寒湿、或为湿热。现代人高糖、高脂的饮食习惯,正是湿邪所喜欢的。这类患者通常会有形体肥胖、疲惫乏力、精神不振、舌苔黄厚腻等症状。陈意特别提出,江浙地区环境潮湿,临床中湿热证的患者非常多。所以大家要务必重视湿邪致病的内因、外因,两者兼顾方能更好地祛湿。陈意说,湿为阴邪,凡湿邪之病,最易损伤阳气。治湿之法,应根据湿邪之病位、挟邪之性质、湿病之表里、正气之盛衰的不同,有所区分。但不论选用何法治湿,大体上当以畅通恢复阳气为目标,轻清运化、使湿邪有出路,方能避免湿邪过重、滞于体内。临证治疗时,应首辨寒湿、湿热之不同。治疗寒湿证时,应采用苦温的药物,因为苦味可以燥湿,温性能够散寒;而治疗湿热证时,则要使用苦寒的药物,在苦味燥湿基础上借寒性以清热。同时注意避免使用补益滋腻的药物,补益药性味多甘温,甘味容易腻湿滞湿,温性可能助热化火。如果湿热内蕴,再使用人参、黄芪、白术、甘草、红枣等甘温益气的药物,无异于助长邪气,火上浇油。

《黄帝内经》提到,“正气存内,邪不可干;邪之所凑,其气必虚”,这一观点揭示了疾病的发生与正气不足、邪气入侵有关。扶持人体正气,就能提高抵抗力,从而降低患病风险、维持健康状态。陈意认为,就像孟子所说的“养浩然之气”一样,普通人也可以通过一些方法来修炼自身正气。

起居有常,顺应四时规律。通过调整作息以适应四季变化,能使身体的阴阳气血得到平衡,提高自我调节能力,避免外界异常气候因素扰乱体内气机。总体上应遵循“春夏养阳,秋冬养阴”的原则,比如当前正值冬季,寒气盛行,应早睡晚起,以顺应寒冷的气候,保证正气得以巩固和提升。

调理情志,维持心态平和。中医认为,情绪与脏腑功能密切相关,稳定的情绪有助维护脏腑正常运作,使正气得以滋养和积累。日常生活中,要尽量避免情绪剧烈波动,保持精神清净安闲、心态平和自如,可以防止五脏功能受到损伤,进而固护正气。

适量运动,确保阴平阳秘。“阴平阳秘,精神乃治;阴阳离绝,精气乃绝”,调和阴阳是最好的保健方法。适当的体育活动能促进气血流通,确保阳气固于外、阴气守于内,使体内之气达到动态平衡的状态,从而提高抗病能力。如果高龄人群不方便出去运动,可以在家里来回走走,做“抖抖操”、打太极;中青年人可练习八段锦等中医传统养生功法,以微微出汗为宜。

合理饮食,改善生活习惯。现代人很多都是“宅家一族”,吃外卖、刷手机,导致脾胃功能下降、阴阳失衡。均衡的饮食结构,尤其是多吃富含维生素的蔬菜和水果,可以为身体提供必要的营养,增强机体免疫力。避免过食肥甘厚味、熬夜、长时间看手机,有助防止脾胃受损、伤神耗气、损肝伤目,从而维持脏腑健康,使正气得到充盈和强化。此外,还应养成良好的卫生习惯,勤洗手、多通风,流感高发季节减少外出、戴好口罩,避免邪气入侵。