“高烧41.3℃,咳嗽,呼吸衰竭,循环衰竭,DIC,急性肾损伤,消化道出血,患者多脏器功能不全原因不明!”

“发热原因不明,为了防止病源播散,快!按照医院流程,送负压病房!”

2020年1月11日傍晚,在流感季阴影下,一位棘手的危重病人转入浙江省中医院下沙院区重症监护室,一直高度警惕的医护人员们立即行动了起来。

患者小胡被以最快的速度送入ICU负压病房,气管插管,呼吸机辅助通气,生命体征监测,排查感染源,排查病因,各项操作有条不紊的展开了。

情况严峻,患者生命危在旦夕!

患者小胡,女性,21岁,是下沙大学城学生因“发热2天,呕吐血性物1小时”入院。

入院后体温反复升高,最高达41.3℃。自诉有头痛、乏力、流涕、干咳、腰部及双下肢疼痛、尿痛。

查体发现全身多处皮疹、出血点,肺部CT提示两下肺高密度影,白细胞总数、CRP、PCT等感染指标明显升高,凝血功能障碍,加上呼吸、循环衰竭,DIC(弥散性血管内凝血),急性肾损伤,消化道出血,多脏器功能不全,生命危在旦夕。

到底是哪个疾病在逞凶作恶?

下沙ICU团队立即初筛了呼吸道三联、流行性出血热抗体、肥达氏试验、乙肝三系、HIV+RPR等可疑检测,但结果均为阴性,血培养+药敏亦未找到病原菌。

病情凶险,怎么办?

下沙ICU王灵聪教授认真分析小胡病例并仔细体格检查,发现小胡还存在外阴部溃疡,口腔溃疡,涉及多学科,王灵聪教授立即汇报下沙医务科组织多学科进行了全院疑难病例讨论,感染科、血液科、呼吸科、心内科、皮肤科、风湿免疫科、妇科、放射科、超声科等悉数到场。

全院疑难病例讨论找出“真凶”!

感染科朱肖鸿主任凭借极为丰富的临床经验,敏锐地提出小胡除了需排除感染性疾病外,还需排查排除白塞病等非感染性疾病,这个意见得到了皮肤科、风湿免疫科、ICU等的一致同意。讨论结束,立即留取了皮肤、外阴溃疡的病理活检,痰、脑脊液、血液标本,同时送往了我院病理科、检验科和浙江省疾控中心行病理及病原学排查。

确诊“白塞病”

1月17日,得到检测结果,送往省疾控中心的标本未找到任何致病菌、病毒,而两次病理活检均提示血管炎明显。排除了感染性因素,结合病理以及临床表现,“确诊是白塞病!”

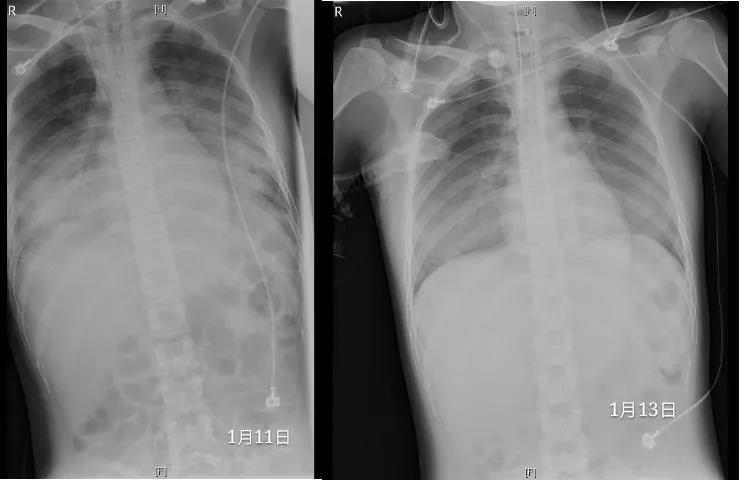

在明确了病因后,ICU的医生们迅速对小胡进行了针对性的治疗,小胡的病情逐渐好转,入ICU第5天起体温恢复正常,第7天顺利脱机并拔除气管插管。

2020年1月20日即第9天,顺利转出重症监护室。

本次浙中医大附属一院下沙ICU团队依靠全院多学科,迅速确诊,有效治疗,体现医院团队力量,充分展示了我院综合实力!

什么是“白塞病”?

浙中医大附属一院重症康复联合门诊王灵聪教授介绍,白塞病也叫贝赫切特病,是一种全身性免疫系统疾病,属于血管炎的一种,以口腔和外阴溃疡、眼炎为临床症状,并累及多个系统的慢性疾病。

目前发病原因尚不清楚,可能与遗传及感染有关,病理表现为血管炎,积极治疗的患者大部分都预后良好,但病情危重者可出现胃肠道溃疡出血、穿孔,肠瘘、吸收不良、感染等严重并发症,甚至导致死亡,部分伴有眼病的患者还可出现视力严重下降甚至失明。