5月29日,浙江省社会科学联合会在丽水隆重举办了“聚焦生态文明实践”征文活动颁奖仪式,马克思主义学孙刘伟老师撰写的作品《一塘桑基承古,两山碧润新朝》,以诗画交融的笔触勾勒出湖州桑基鱼塘的千年脉络,荣获二等奖,孙刘伟老师是在杭本科院校中唯一的获奖代表上台接受颁奖。

浙江省社会科学联合会于今年4月9日开始在全省范围内开展以“聚焦生态文明实践”为主题的征文活动,征文活动得到省内广大社科工作者的积极参与,通过专家评审,评出30个获奖作品,其中一等奖3名、二等奖6名。孙刘伟老师的作品从全省众多来稿中脱颖而出,成为6篇二等奖作品之一,其字里行间流淌的生态信息与文学感染力,恰如活动倡导的 “言之有物、言之有情、言之有理” 的生动注脚。

《一塘桑基承古,两山碧润新朝》以散文的形式,围绕习近平总书记关于“保护农业文化遗产是人类共同的责任”的重要论述,以全球重要农业文化遗产“湖州桑基鱼塘系统”为案例展开,以四季为轴,串起湖州桑基鱼塘的前世今生。文章认为保护和利用农业文化遗产,重点在于传承“天人合一”的传统思想,构建符合现代科技的“社会—经济—自然”协同进化的良性生态体系。

从《沈氏农书》的泛黄书页到现代遥感的监测屏幕,从“蚕沙喂鱼”的农耕智慧到“农旅融合”的产业创新,作品始终以“人”为尺度——既有八旬蚕娘与海归博士的技艺对话,也有孩童钓虾与游客研学的场景叠合,让生态文明不仅是数据报表上的指标,更是浸润着烟火气、人情味的生活方式。

正如文中所言:“千年蚕娘将绿水青山绣成金丝银线的江山图”,社科工作者的使命,正是以学术洞察与人文情怀,将实践智慧升华为理论之光。湖州桑基鱼塘系统作为浙江生态文明建设践行“两山”理论在农耕领域的生动实践,其理论体系和生态价值值得深入研究和积极推广。

附全文

一塘桑基承古,两山碧润新朝

习近平总书记指出,保护农业文化遗产是人类共同的责任。保护和利用农业文化遗产,重点在于传承“天人合一”的思想,构建“社会—经济—自然”协同进化可持续发展的良性体系。走进南太湖平原,农耕文化中最突出的是湖州桑基鱼塘系统,该系统不仅是全球重要农业文化遗产,更是浙江生态文明建设践行“两山”理论在农耕领域的生动实践。

图1浙江湖州千年桑基鱼塘

一、洼地里的天工

暮春的湖州荻港村总像浸在青瓷碗里的龙井茶,桑叶的翠色在塘基上洇开,钱山漾遗址的丝帛残片——四千年前的蚕,与眼前塘基的桑,原是同脉的血亲。“水陆所凑,桑鱼之饶”,初见桑基鱼塘的人,总会被那棋盘般的规整惊住。千百年前的匠人掘土作塘时,怕是没想到这洼地会生出这样的纹路——塘基横斜,水面纵横。明代《沈氏农书》这样记载嘉湖蚕桑区:“桑下可以培泥,取泥壅桑,桑愈肥则叶愈茂。” 湖州农民掌握“资源循环利用”技术的时间,比西方现代生态农业理念早了数百年。

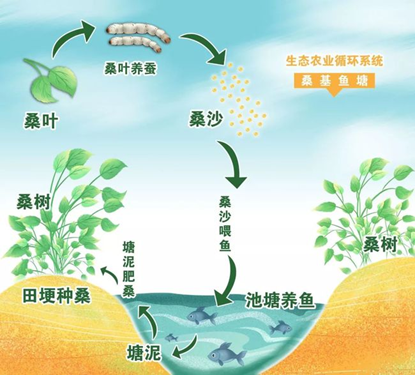

图2桑基鱼塘生态循环示意图

那年头天目山的洪水好似任性顽童,东苕溪、西苕溪的银带总拦不住他的脚步。先民们望着冲下的洪水,索性将洼地掘深成塘,淤泥堆叠成基,从此“五里七里一纵浦,七里十里一横塘”的格局便定了调。掘塘的锄头落下去,溅起的不是土星子,倒像是某种预言:塘基要种桑,桑叶要喂蚕,蚕沙须得落进鱼塘,而塘底的黑泥终要反哺桑根。白发老农蹲在塘边抽烟,烟圈飘成句读,圈住陆龟蒙的“处处倚蚕箔,家家下鱼筌”。

塘边的老蚕农吴伯,每年清明后,总要将蚕种捂在胸口焐着,说是“蚕儿认热乎气”。等到蚕匾里沙沙响成一片,蚕沙簌簌落进竹篓时,他又要挑着担子往鱼塘去。蚕沙入塘的刹那,圈圈圆圆的涟漪在水面荡开——这是老辈人传下的规矩:“蚕沙养鱼,鱼粪肥塘,塘泥壅桑”。我蹲在塘基上看吴伯撒蚕沙,忽觉这循环往复的劳作里,藏着天地间最朴素的韵律。

图3桑基鱼塘塘基

“天目山前绿浸裾,碧澜堂上看衔舻。作堤捍水非吾事,闲送苕溪入太湖。”曾任湖州知州的苏轼,也许正值夏至前来赋诗。采桑女戴着蓝布头巾穿行在塘基上,竹篮里桑叶堆成小山,随手抛几片到塘里喂鱼。村里的孩子最爱这个时节,光着脚丫,在田塘间疯跑整个下午,直到衣裤沾满泥点。他们知道哪棵桑树的果子最甜,也晓得用芦苇杆钓虾的窍门——虾钳夹住饵料的瞬间,手腕要轻轻一抖。

傍晚的炊烟里飘着菱角菜的清香。张家嫂子站在土灶前,将刚捞的鳜鱼去鳞除杂斩段,倒进滚着菜籽油的铁锅。“鱼塘的鱼不带土腥气”,她舀一勺自家腌的雪菜,锅里腾起的白气裹着豆酱香,引得邻家黑狗直打转。这灶台是祖上传下的,青砖缝里还嵌着光绪年间的碎瓦片,雀跃的火舌舔舐锅底时,仿佛能看见百年前桑蚕丰收的欢闹。

最妙是深秋清塘。七八个汉子踩着近膝的淤泥,把塘底黑亮的肥泥一锹锹甩上塘基。这泥沉睡了四季,挟着鱼粪、蚕沙和腐叶,此刻在霜风里冒着热气。王老汉捧起一抔闻了闻,笑出满脸褶子:“比化肥金贵哩!”他们给桑树培土的细致周到,像在给婴孩掖紧被角。来年春日的桑叶是否油亮,全看这冬日里的殷勤。

二、水网间的叹息

回首桑基塘的前几十年,并非想象中的安静祥和。二十世纪末的油污是场热病,油脂厂的烟囱吐出的灰黑,缠得河道喘不过气。杨平荣记得那年清明,蚕匾里的蚕宝宝大批死亡,田间的鱼肚翻涌如雪浪,塘基的裂缝像老人皲裂的手掌。穿衬衫的会计在算盘上拨弄利润,却拨不散空气里腐熟的腥气。桑树在化工厂阴影里佝偻着,叶片蜷成问号,叩问着现代文明的价码。

蚕房梁柱开始结蛛网,老式织机的梭子锈在墙角。年轻媳妇们踩着高跟鞋往城里去,高跟鞋底沾着塘泥,在柏油路上烙下褪色的印章。只有村口瞎子的胡琴还在咿呀,弦上淌着“扫蚕花地”的古调,却再无人往他帽子里掷铜板。

图4单个桑基鱼塘全景

三、经纬里的更生

转机来得像梅雨季后的乍晴。2013年,专家团踩着塘泥前来考察,戴眼镜的教授俯身拿起一撮土,细细捻开,温润如沙、细腻如雾,偏暗的土质里蕴含肥沃的底色。他们带来的新名词在村民舌尖打转:“全球重要农业文化遗产”,比新闻更易流传,比蚕茧更教人踏实。

结蛹的滞涩漫长,不会阻止蝶变的精彩转身。

老桑树在春风里返青。吴伯摆弄着孙子寄来的智能手机,他看着屏幕里的水质监测曲线,惊觉竟与祖传的“看水色”口诀暗合无二。新建的研学基地开设了多元非遗民俗体验项目,吸引了不少学生前来,孩子们举着蚌壳画风筝,油彩混着塘泥香,一同倒映在水面,在鱼群的气泡吞吐中,泛着新亮的光;古旧的灶台边围满稚气的脸庞,孩子们在张嫂的指导下学做特色陈家菜;老工匠教他们用桑皮纸糊灯笼,火光映着小小少年,仿佛古老的生态智慧正借童声把陆龟蒙的诗句唱成了新童谣;八旬蚕娘与海归博士并坐,一个讲焐蚕种的体温要领,一个介绍蚕的科学培育。如今,荻港村的蚕农们可以把蚕种送到小蚕共育室里统一培育,既节约了人力成本,又降低了小蚕死亡率,极大提高生产效率。窗外的桑影在宣纸窗棂上织就天人合一的纹理,科技赋能传统新生的图样。

若是年轻人返乡养蚕,仍要跟着吴伯学“焐蚕种”的老法子——科技能算出最适温度,却算不准蚕儿对体温的依恋。有些东西是看不见的,唯有在手边、口间、耳畔,才得以延续,得以实践,得以永传。千百年来的伴蚕共生牵住的不仅仅是一颗颗蚕茧,还有一代代人的岁月,一隅隅天地的恒久绵长。

图5桑基鱼塘鸟瞰图

四、清波上的流年

腊月时节,漫溢香气的鱼文化节翩然而至,鱼歌、鱼舞,鱼火、鱼宴,煮沸了整个村落。数百口铁锅支在古戏台前,现捞的鳙鱼在汤里翻身,蒸汽模糊了乾隆年间的木雕藻井,柔和了岁月磨蚀的痕迹。游客们举着手机穿梭,镜头扫过灶台,却照不见暗处徐阿婆的眼——她正盯着灶火出神:“我嫁过来那年,喜宴上用的就是这口锅。”锅沿浸润了六十载鱼香,而今伴着年轻人的朝气,熬煮出时光的稠厚。

“桑基鱼塘绕屋栽,四时生计水云隈。”陈斌的诗是古今如一的写照。光伏板在星辉下泛着幽蓝的光。塘基间新栽的果桑结了紫红的穗,农科所的小李说这是“农旅融合的新试验”。然而,月光漫过塘基时,千年前的夯土声同蚕匾的沙沙响,依旧在粼粼波光里摇曳流转。塘泥在月色里发酵,酿着明春的桑肥。无人机掠过水面巡查时,惊起白鹭振翅,洁白的翅羽与此刻的月光交织,与天际的卫星共鸣。在遥感技术的监测下,桑基鱼塘核心区生态完整率同比提高23%,传统沟渠水质全面达标Ⅲ类水标准,塘基边的二维码标牌静伫,扫开是桑树品种、鱼苗投放量的数据,字里行间蕴含着低耗、高效、零污染的原则,亦写着人类与自然签了千年的契。

离村时又见吴伯在塘基上踱步,见我便笑指桑塘:“政府新颁了保护令,往后乱改塘基是违法的。” 正如吴伯所言,2024年2月1日《湖州桑基鱼塘系统保护规定》正式颁布实施。以司法护卫一方水土,用非遗活化桑塘基地,这两千五百年光阴写就的生态书卷,如今正在新时代的春风里,翻开墨香犹存的新页。

这方水土惯会以柔克刚。洪水来便修塘,蚕病至便改种,油污侵便清淤,终是把天人交战熬成了相看两不厌。塘基的每寸土地都藏着生态经验,而鱼跃水面的金痕,恰似历史长卷上的闲章,钤在“两山”理论的扉页,漫漶处依稀可辨:原是千年蚕娘,将绿水青山绣成了金丝银线的江山图。

百年桑树下的塘泥新篆,在乡村振兴的欢声中由人民的美好生活印下,这是古老的农耕智慧在新时代生态文明思想的指引下熠熠生辉,共同富裕的种子正在塘底悄然生根。